En 2021, les Forges de Tarbes sont au bord de la faillite. Trois ans plus tard, elles renaissent de leurs cendres. Face à une demande soutenue depuis le début de la guerre ukrainienne, la manufacture de munitions prévoit de tripler sa production l’an prochain. Et la prise de conscience de la nécessaire souveraineté nationale dans ce domaine très spécifique des « corps creux » semble annoncer une activité pérenne qui profitera à l’activité de notre région.

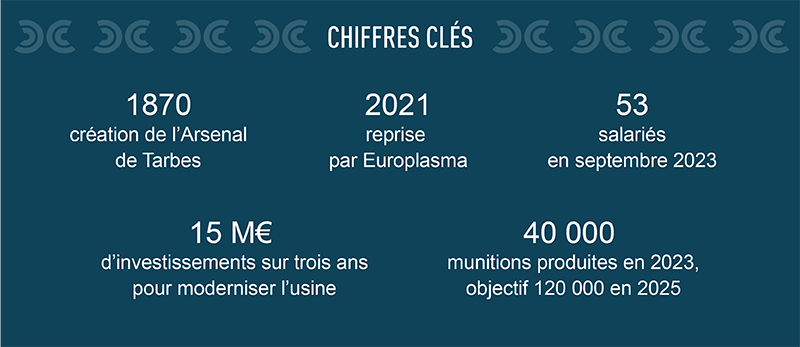

Les Forges de Tarbes, c’est avant tout 150 ans d’histoire industrielle haut-pyrénéenne. En 1870 démarre la production de canons à balles à l’Arsenal de Tarbes, devenu dans les années 1990 le Giat. À la fin des années quatre-vingt-dix, la forge emploie encore plusieurs centaines de personnes, avant que ne s’enchaînent rachats et réorganisations. La décroissance est telle que la production de munitions sera totalement arrêtée à certaines périodes. À la reprise en 2021 par le groupe Europlasma, la société est en grandes difficultés. Mais la guerre en Ukraine a rebattu les cartes. Et Europlasma, qui envisageait de fabriquer des torches à plasma sur le site, comprend que la situation lui offre une opportunité incontournable de relancer l’activité historique : les forges de Tarbes sont les seules du pays capables de produire des munitions, plus précisément des « corps creux » pour l’Armée française. Ces pièces de moyen et gros calibre (80 mm à 155 mm) sont utilisées notamment dans les canons Caesar, armes mobiles très présentes dans le conflit ukrainien. « Depuis trois décennies, les forges françaises avaient fermé ou s’étaient reconverties parce que les guerres de terrain semblaient appartenir au passé », explique Anthony Cesbron, directeur des Forges de Tarbes.

Actuellement, si on pouvait produire plus, on vendrait plus. Nous allons doubler cette année la production pour atteindre 40 000 pièces. L’objectif affiché, c’est 160 000 munitions en 2026.

Anthony Cesbron, directeur des Forges de Tarbes

En quelques mois, tout a changé : 5 000 à 7 000 obus sont tirés chaque jour en Ukraine, bien plus que ne peut en fournir la plus grosse fabrique européenne située en Allemagne qui monte à 300 000 pièces par an maximum. Indépendantes, les Forges de Tarbes disposent également de trois licences d’exportation vers des pays de l’Otan, accordées par la DGA. « Évidemment, je déplore la situation en Ukraine mais je ne peux que constater qu’elle nous procure de belles perspectives », pondère Anthony Cesbron. Aujourd’hui, « si on pouvait produire plus, on vendrait plus », résume le directeur qui porte un programme ambitieux : doubler en 2023 le volume de munitions (20 000 l’an dernier) et augmenter les cadences jusqu’à atteindre 160 000 pièces fabriquées en 2026.

« Quand on chauffe des pièces à 1 500 degrés en mettant l’acier en contrainte, on ressemble presque à un mineur. Et pourtant, nos salariés disent qu’ils font le plus beau métier du monde », salue le directeur. Il souhaite profiter de la hausse des cadences pour améliorer leurs conditions de travail grâce à la mise en place d’un plan de modernisation de 15 millions d’euros sur trois ans, soutenu par l’État à hauteur de 7 millions d’euros. Le programme se déploie sur trois volets : remise en état des machines (maintenance), augmentation de la capacité (doubler les postes, utiliser des robots, automatiser les contrôles…), et diversification des produits et des clients en étendant la gamme.

Pour ce faire, recruter est indispensable. Dans le contexte d’une pénurie générale de main-d’œuvre qui touche en particulier l’industrie, « on a enfin compris qu’on ne trouverait pas de personnes formées donc maintenant on s’en charge », se réjouit Anthony Cesbron. L’entreprise prévoit d’embaucher une vingtaine de personnes d’ici 2025 : forgerons, usineurs-rectifieurs, techniciens de maintenance. Le développement passera par la montée en compétences des équipes et l’amélioration de l’ergonomie des postes.