Ils ont pris le virage du Bio en 2005 et adhèrent à l’association « Demain la Terre » et au label « Bio Équitable » qui soutient les filières agricoles françaises. Implantés dans le Gers depuis 1946, les Vergers de Gascogne sont la seule entreprise de l’Hexagone à produire une gamme bio 100% française. Cette année, l’entreprise compte bien remettre dans les assiettes le cornichon made in Gers.

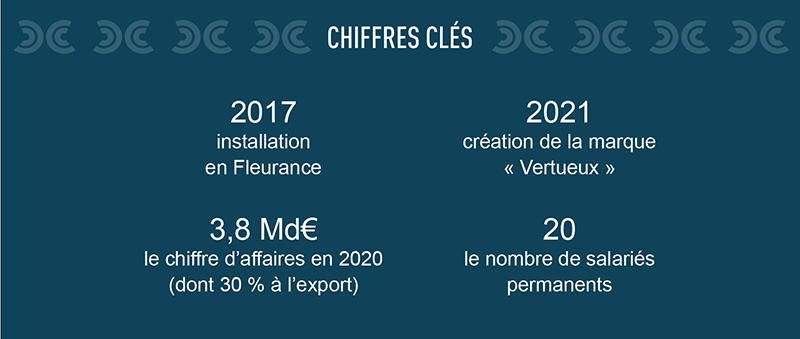

Éditeur de logiciels pendant 25 ans, Pascal Lafont a construit la première partie de sa carrière loin des champs de petits pois. Mais le dirigeant a toujours eu le goût de la production et de la fabrication. En 2013, il décide de se lancer dans le rachat d’une entreprise. Et même s’il avoue d’emblée une méconnaissance du secteur agroalimentaire, il éprouve un véritable coup de cœur pour les Vergers de Gascogne. « À l’époque, l’entreprise végétait au niveau de son développement, mais elle avait une histoire et une équipe investie. J’ai senti le potentiel », explique-t-il. Créés en 1946, les Vergers de Gascogne forgent leur notoriété sur la pêche blanche au sirop, un produit gersois par excellence, qui séduit toujours aujourd’hui les tables étoilées. Si l’entreprise prend le virage du bio dès 2005, elle ne profite pas vraiment de l’expansion de ce marché. « Très vite, nous avons donc réorienté notre R&D à la fois vers le bio, mais aussi vers les légumes. Nous avons lancé un vaste travail de sourcing pour identifier les producteurs locaux d’Occitanie et du grand Sud-Ouest et nous avons déménagé à Fleurance dans une nouvelle usine pour multiplier par quatre notre capacité de production ».

Nous avons lancé un vaste travail de sourcing pour identifier les producteurs locaux d’Occitanie et du grand Sud-Ouest et nous avons déménagé à Fleurance dans une nouvelle usine pour multiplier par quatre notre capacité de production.

Pascal Lafont, directeur des Vergers de Gascogne

Aujourd’hui, les Vergers de Gascogne affichent un chiffre d’affaires de près de 4Md€, une progression annuelle de 35% et produisent 2,5 millions de bocaux par an. La recette du succès ? Des innovations, comme la nouvelle gamme de légumes lacto-fermentés, en passe de séduire les consommateurs d’Europe du Nord, mais aussi une éthique forte, basée sur une alliance sans faille avec les producteurs. Les Vergers de Gascogne ont ainsi mis au point une gamme de 50 produits bio 100 % française, vendus sous la marque « Cap bio ». Ils sont les seuls en France. « Si un produit ne pousse pas sur nos terroirs, nous nous interdisons de le travailler, même si la demande est forte », assure Pascal Lafont. Mais le dirigeant en est convaincu : le bio ne suffit pas. Pour aller plus loin, il a aussi adhéré à l’association « Demain la terre » et est en train de nouer un partenariat avec le label « Bio équitable » qui favorise les relations avec les producteurs français. Dans la foulée, l’entreprise gersoise lance la marque « Vertueux ». Ses objectifs ? Mettre en avant les valeurs de l’économie circulaire et relancer le cornichon gersois. Délocalisé en Inde à l’aube des années 2000, le cornichon revient ainsi dans nos campagnes et dans nos assiettes. Les premiers bocaux devraient être prêts à déguster dès cet été.