Telespazio fête ses 60 ans en 2021. Acteur majeur du spatial européen, Telespazio est à l’origine des images des premiers pas de l’homme sur la Lune. Depuis ce « grand pas pour l’humanité », l’entreprise est à l’origine d’applications satellitaires qui sont autant de petits pas au service de la préservation de la planète et du développement de ses habitants.

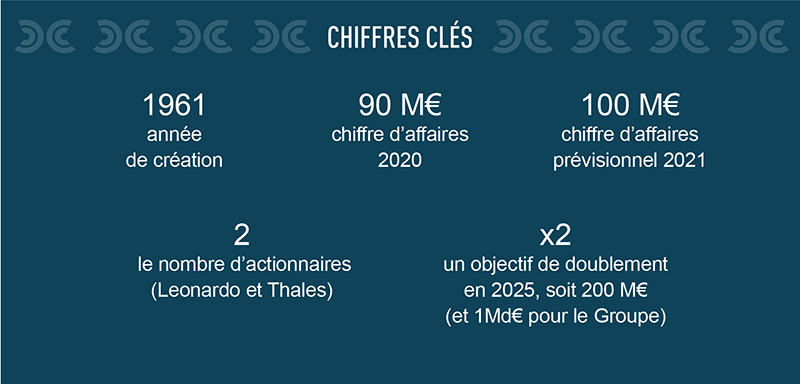

Jean-Marc Gardin : Telespazio France est la filiale française du groupe européen Telespazio, l’un des leaders dans le monde des services spatiaux satellitaires à valeur ajoutée. Notre groupe réunit deux acteurs majeurs de la filière que sont Leonardo et Thales. Telespazio concentre tout l’ADN de l’expertise spatiale « made in Europe », continent pionnier de la conquête spatiale et des usages induits. Cette culture du service orienté utilisateur nous caractérise tout autant que notre expertise technologique ou nos performances économiques. Nous sommes présents sur les principaux marchés du spatial : télécommunications, observation de la terre, navigation, opérations satellitaires… En 2020, Telespazio France a réalisé un CA de 90M€ (540 au niveau Groupe) et compte 435 collaborateurs répartis entre Toulouse, où est notre siège, Bordeaux, Paris et Kourou où, avec 150 personnes à demeure, nous sommes le premier partenaire industriel de la base.

JMG : Tout à fait. Non seulement notre vision n’a pas vieilli mais elle n’a jamais été autant en phase avec les besoins de notre planète et les attentes de ses habitants. Notre volonté de démocratisation de l’accès au spatial est, on le voit tous les jours, plus que jamais d’actualité. Observation de la Terre, navigation, télécommunication… : les applications spatiales sont au cœur de notre quotidien. Et Telespazio est au cœur de ces applications. Notre logique de « Space On Demand » met la technologie au service de la facilité et de la qualité de l’expérience utilisateur. Objectif, contribuer à la préservation de notre planète et au développement de ses habitants. Partenaire des plus grands programmes spatiaux, cela guide notre travail depuis plus de 50 ans.

JMG : C’est un écosystème d’excellence sur un territoire d’excellence et identifié comme tel comme le prouve, par exemple, l’implantation du Commandement de l’espace (CDE) ou le projet d’implantation du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) pour lequel Toulouse n’a finalement pas été retenue. Regroupant un grand nombre d’acteurs, cet écosystème spatial doit, pour donner tout son potentiel, être animé. C’est ce que fait une structure comme le Club Galaxie, dont je suis le vice-président, et qui s’attache dans ses actions à être vraiment centré sur le spatial.

Notre plan stratégique 2020-2025 définit un double objectif. Maintenir le leadership dans les domaines où nous jouons un rôle clé et poursuivre la croissance en développant nos activités et notre visibilité dans les télécommunications, la géo-information et les services de navigation. Nous prévoyons un doublement de notre CA en 2025, soit 200 M€.

Jean-Marc Gardin, CEO de Telespazio France

JMG : Le spatial a en effet, et même si le niveau de contribution économique directe au PIB régional n’est pas le même que celui de l’aéronautique, été l’un des secteurs qui a permis à l’Occitanie de continuer à se projeter vers l’avenir grâce à la visibilité de notre filière. Notre activité fonctionne sur des cycles plus longs et moins dépendants de facteurs conjoncturels de court terme. Nous n’avons pas, dans ses conditions très défavorables, atteint notre objectif mais, la digitalisation très avancée de notre organisation nous a permis de nous adapter instantanément aux contraintes sanitaires. Ce qui nous a permis de faire un résultat comparable à 2019.

JMG : L’année 2021 demeure hélas porteuse de certaines inconnues héritées de la situation sanitaire de 2020. Nous prévoyons malgré cela d’atteindre les 100 M€ et l’année commencera avec l’intégration effective de Vitrociset au terme d’une opération de croissance externe prometteuse. Il est cependant plus opérationnel, pour parler d’avenir, de se projeter sur un temps plus long. Notre plan stratégique 2020-2025 définit un double objectif. Tout d’abord, maintenir le leadership dans les domaines où nous jouons un rôle clé, en particulier les opérations satellites. Ensuite, poursuivre la croissance en développant nos activités et notre visibilité dans les télécommunications, la géo-information et les services de navigation. Nous prévoyons un doublement de notre CA en 2025, soit 200 M€ (avec 1Md€ pour le Groupe).